Spingendo sul celebre “Less is more” non si rischia di perdere l’eterogeneità dell’esperienza estetica?

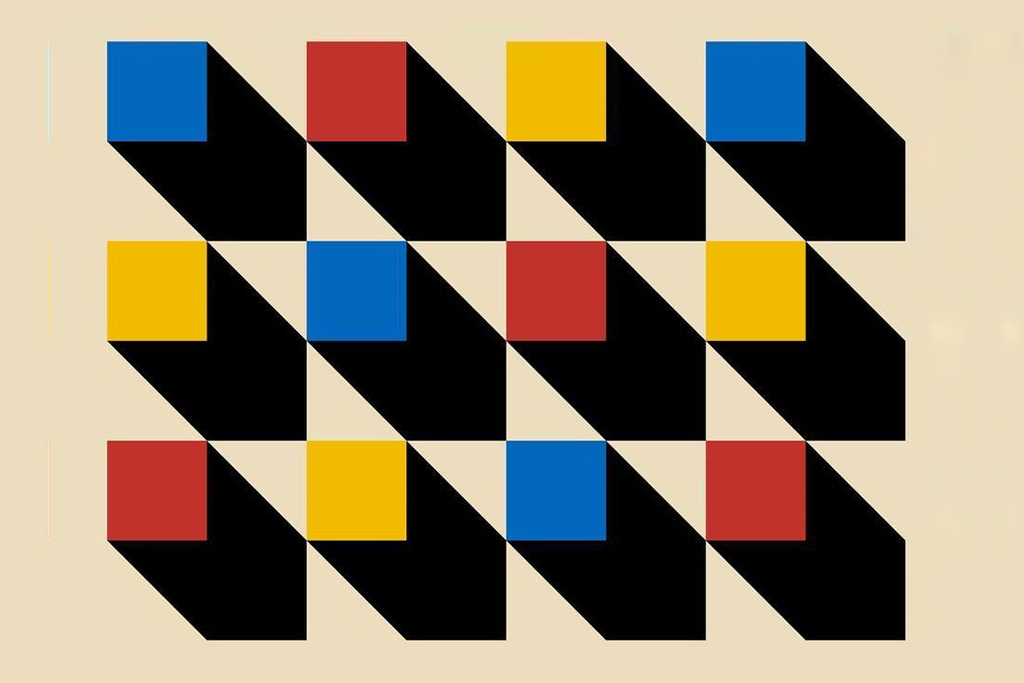

Quello che sembrava uno scherzo divertente alcuni anni fa si è rapidamente trasformato da tendenza, a meme, allo stile visivo dominante nel branding. Negli ultimi anni, sembra che ogni grande azienda – da WarnerBros a Burberry – stia eliminando sovrastrutture grafiche dal proprio marchio, in armonia con un’estetica minimale (ma anche generalista) che può vendere qualunque cosa: dai corn flakes, alle carte di credito. Ovviamente, esistono ancora marchi che si allontanano stilisticamente da questo approccio, ma alcune componenti risultano essere sempre le stesse: colori piatti, caratteri puliti e molti spazi bianchi.

Quest’estetica ha sicuramente spopolato a seguito di una serie di rebranding “made in Silicon Valley”: si pensi a Facebook, Google, Pinterest, Spotify, ecc.

Questi brand hanno aggiornato efficacemente la loro precedente identità visiva, conservandone la personalità e sfruttando molto più che adeguatamente segni geometrici e fonts sans-serif.

Approfondendo la riflessione, è inoltre corretto aggiungere che quel tipo di operazione trova il suo naturale contesto nel settore dei fornitori di servizi digitali.

In altre parole: coerentemente ai principi bauhausiani – secondo cui i materiali dovrebbero riflettere il loro uso – il restyle iper-minimale ha senso per quel tipo di brand, in quanto riflette il prodotto che vende.

La storia del design oscilla come un pendolo ed ogni approccio è una reazione a ciò che l’ha preceduto. I post-modernisti della “New Wave” degli anni ’80 e ’90 stavano reagendo ai severi sistemi di progettazione dei modernisti; l’estetica spumeggiante dei marchi web 2.0 e le interfacce skeuomorphic sono state un’esplosione visiva dopo anni di siti Web progettati da ingegneri.

Eppure questi movimenti sono oggi largamente visti come momenti di pretenziosa indulgenza nella ricerca del designer, votata invece alla semplificazione. Per gran parte del mondo occidentale, il pendolo della storia del design torna inevitabilmente al minimalismo.

E se questa recente ondata di rebranding, non fosse quindi una moda passeggera – una mancanza di creatività nel design grafico contemporaneo – ma un punto di arrivo naturale in una professione perennemente ossessionata dalla semplificazione?

L’idea che tutto dovrebbe essere semplificato è fondamentale nella storia del design grafico. Il settore è cresciuto insieme alla rivoluzione industriale. All’inizio del 20° secolo, la produzione in serie ha semplificato i processi aziendali, passando dalla mano alla macchina; così ha fatto anche il lavoro del designer. Col tempo arrivarono il movimento modernista, la Bauhaus e le implicazioni politiche della produzione di massa.

Ebbene, si: perché per la Bauhaus, less is more non era solo una posizione estetica, ma anche politica. La promessa del modernismo bauhausiano o dei modernisti svizzeri era la convinzione che la produzione di massa, fossero ideali intrinsecamente socialisti che avevano come obiettivo il dare alla più ampia gamma di persone, l’accesso a prodotti di altissima qualità.

Quando il modernismo svizzero si è fatto strada negli Stati Uniti, si è mixato con il capitalismo evolvendosi in quello che oggi conosciamo come “modernismo aziendale“.

Questo approccio è essenzialmente il modo in cui il design lavora ancora oggi; possiamo pensare al minimalismo dei brand non come una nuova tendenza, ma piuttosto come un aggiornamento digitale del modernismo aziendale.

Oggi il minimalismo è stato ridotto a una parola d’ordine che descrive uno stile di vita, un tipo di decorazione, un’estetica di Instagram, ma le sue radici sono nella storia. Quando l’ideologia è diventata dogma, il minimalismo è stato appiattito a uno stile, spogliandolo dei suoi ideali socialisti e trasformandolo in qualcosa che può essere commercializzato, un significante del gusto.

Come ha scritto il critico d’arte Hal Foster nel suo saggio “Design and Crime”: “il design sembra promuovere un nuovo tipo di narcisismo, uno che è tutto immagine, senza nessuna interiorità – un’apoteosi del soggetto, che è anche la sua potenziale scomparsa”. Questo è il limite del progetto modernista e i punti ciechi dei suoi creatori. La promessa stessa del modernismo – la sua modularità e replicabilità – è ciò che lo ha reso uno strumento conveniente per il capitalismo, trasformandolo in uno stile che ha contribuito a inaugurare la nostra attuale insipidezza estetica.

Chiamalo modernismo, flat design o minimalismo, ma alla fine le variazioni su questo stile si sono evolute per comunicare principalmente un’estetica, o una falsa idea di gusto.

Ciò cancella il linguaggio delle culture locali e la pluralità dell’esperienza umana, rafforzando il mito secondo cui le decisioni di progettazione sono neutrali, mentre si creano gerarchie estetiche di buon e cattivo design.

Per resistere a queste narrazioni ci vorrebbe un’impresa titanica: sfidare le fondamenta della pratica del design, per incitare accademicamente a esplorazioni più ampie dell’estetica. Ripensare i significati culturali che diamo a ciò che chiamiamo “buon design”: questo potrebbe essere l’inizio dell’oscillazione del pendolo all’indietro.